平成のブリ街道誕生

ぐるりと佐渡を一周する県道45号線は、島民にとってなくてはならない生活道路です。しかし、島北部には断崖絶壁と海岸に挟まれた危険な道が続いていました。

「安全な道を」と願う島民の悲願に応え、内海府トンネル建設が始まろうとしていました。

トンネルについて

| 工事名 (当時) |

主要地方道佐渡一周線道路改築事業 (仮称)黒姫トンネル(虫崎工区)工事 |

|---|---|

| 施工地 | 佐渡市虫崎地内 |

| 工期 | 2004年12月22日~2009年3月15日 |

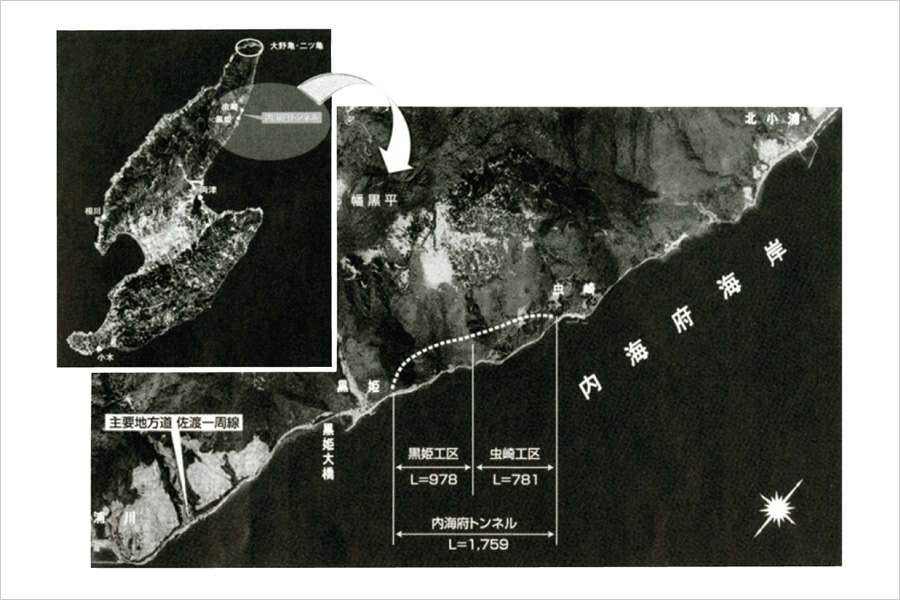

| 概要 | トンネル延長:虫崎工区のみ L=781メートル 全体 L=1,759メートル |

| 縦断勾配:1.600% | |

| 掘削断面積:56.2平方メートル | |

| 堀削工法:NATM(機械堀削) |

「ブリ街道を越えたブリ街道に」

昔から内海府では寒ブリが多く捕れましたが、運搬手段が海路しかなかったため、時化ると新鮮なブリが両津港に運べませんでした。そこで住民が自分の土地を無償提供して道路を造ったことから、地元では内海府から両津までを「ブリ街道」と呼んでいました。

しかし、虫崎地区と黒姫地区を結ぶ道は、土砂崩れや落石による被害も多く、道路脇には数体のお地蔵さまが祀られています。安全な道を求める住民の願いは切実でした。

安全性と利便性を踏まえて全長1,759メートルのトンネルが計画され、本間組を含む建設共同企業体は虫崎側から、もう一つの建設共同企業体は黒姫側から掘り進むことになりました。施工者は地元の集会に参加してコミュニケーションをとり、お互いに理解を深め、協力体制を構築。

先人たちが苦労して作った道路をさらに良い道に、という意味を込めて、現場では「ブリ街道を越えたブリ街道に」を合言葉に工事をスタートさせました。

変化する自然相手の難工事

建物の建築と異なり、トンネル工事では施工中に山が生き物のように変位することがあり、細やかな現場管理が求められます。だから完成まで気が抜けないと作業員は声を揃えます。また、梅雨や長雨の時にはトンネル内に水がたまり、通常作業を滞らせないように排水を行うため、人員や機材の調整が大変です。

佐渡ならではの難しさもありました。一つは掘削した岩石や土砂の廃棄方法です。虫崎側では土砂を捨てる場所が国定公園内のため、景観を損ねないように整えるなどの規定や認可があり、十分に配慮した作業が必要でした。

もう一つは、冬期間の時化です。資材搬入を船に頼っていたので、船が欠航になると資材が不足し、作業が止まることになりかねません。天候を常にチェックしながら余裕を持った搬入計画を立案することが求められました。

このように、自然を相手にするトンネル工事に伴う数々の困難を、本間組は一つずつ克服し、貫通の日を迎えようとしていました。

貫通の瞬間、歓声が上がった

両端から掘削し始めて約1年後、設計通りに、虫崎側から781メートル、黒姫側から978メートルの地点でトンネルが貫通しました。

着手前の貫通誤差の目標は3センチメートル以内。全員が緊張してその瞬間を待つなかで、ドリルが最後の岩盤を掘削して、目標通りに貫通に成功。大きな歓声が上がりました。「あの一瞬ですべてが報われる」と作業員。

そして、全員で石を物色。実は、貫通時に掘削された石は安産のお守りといわれているので、拾って持ち帰るのです。この貫通石は、後の貫通式で記念品として関係者にも配られました。

平成20年(2008年)11月28日、内海府トンネルの貫通式を行いました。貫通点を酒で清め、両区間から関係者が通り初めを行い、その後、樽神輿が練り歩き式典に華を添えました。この後、照明の設置、道路の舗装などの整備工事を経て、平成21年(2009年)3月、島内で2番目に長い内海府トンネルの供用が開始されました。

生活と観光を支える道路

内海府トンネルの開通により、土砂崩れや高潮で寸断され、冬には雪崩で通行が困難になった道路が、危険なく通行できる新しい道路に生まれ変わりました。道路幅も拡幅されて通りやすくなったので、安全性も利便性も向上しました。

また、ここは大切な生活道路であると同時に、両津港から大野亀や二ツ亀などの海水浴場へアクセスする重要な観光道路でもあります。走りやすく安全な道路は観光客の移動をスムーズにし、佐渡の観光振興にも一役買っています。

このトンネル以外にも、全長167キロメートルと全国で一番長い主要地方道・佐渡一周道の整備に本間組は長く関わってきました。地域にとって重要な道路網整備を通して、地域の活性化を支える――それは、本間組の目指す「人と自然と文明の共存」の一つの形です。